打击职业打假人,打的到底是谁

打击职业打假人,打的到底是谁

首页 > 厚启观点 > 厚启杂谈

打击职业打假人,打的到底是谁

发布:2018年06月06日 浏览:627次

口才训练

近日,一则《三名“职业打假人”被批捕,最高法不再支持职业打假人》的新闻在朋友圈引发热议。本周,厚启周一口才训练针对这一事件展开热议,大家各抒己见、气氛热烈。 现将训练中精彩发言整理如下,与读者分享(按发言顺序排列):

陈 妮

打“打假”当谨慎

切勿成了下一个“当打之人”

近日,一则关于职业打假人被检察机关以涉嫌敲诈勒索罪批捕的新闻引发热议。自青岛“职业打假人”臧家平因敲诈勒索罪被判刑3年来,全国范围内发生多起“职业打假人”被追究刑责的案例,最高法也明文表示不支持这类职业打假行为。但我认为,对于”职业打假”,我们不能全盘否定,应当具体问题具体分析。

不要轻易将“职业打假”与敲诈勒索罪划等号。根据报道内容,孙某等人显然不构成敲诈勒索罪。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,采用威胁或要挟的方法,强行索要被害人财物的行为。行为目的与手段的非法性缺一不可,目前争议焦点主要集中在非法目的的认定上。判定是否具有非法占有目的,主要判断行为人威胁或要挟被害人交出钱财的手段与自身权益是否具有相关性。

具体到本案,张某虽”知假买假”,但其对于没有中文标签的进口食品、化妆品主张的10倍价款赔偿,符合《国家食品安全法》对于消费者在法定情形下可以要求10倍价款或者3倍损失的惩罚性赔偿金的相关规定,其行为与自身权益之间显然具有相关性。只有当“职业打假人”出现开出高于商品价格数十倍、数百倍的索赔额,甚至采取调包方式去讹诈商家等明显超出自身权益之外的要求时,才能认定其具有非法占有目的,构成敲诈勒索罪。在《国家食品安全法》规定之内的十倍以下或单纯依据《消费者权益保护法》要求“退一赔三”,应当视为行使消费者合法权利,为实现自己依法赔偿目的而采取的行政处理救济手段,认定构成敲诈勒索罪于法无据。

最高人民法院办公厅出具的不支持“职业打假”的答复意见,并不能突破刑法的犯罪构成,对于此类行为,应当严格按照罪刑法定原则。以上观点在2008年《刑事审判参考》中也得到印证,法院认为拆迁户以举报开发商违法为名索取巨额补偿,但因要挟手段与索赔事项之间存在内在关联,故不构成敲诈勒索罪。

职业打假人该打吗?该打!但不能逮着谁都打。“打假”本是好事,突破一定界限,便成了被打之人,打“打假”更应当谨慎,切勿成了下一个“当打之人”!

魏 巍

错打“打假”

18年前,我正读初中。一个叫王海的名字传遍大江南北,那时开始知道存在职业打假人。那时候新闻遍地,周围的人都对他竖起大拇指。18年后,也是一篇打假的新闻传遍网络,题目为《三名”职业打假人”被批捕!最高法:不再支持职业打假!》。从新闻曝光的《对十二届全国人大五次会议第5990号建议的答复意见》来看,最高法的目的是“遏制职业打假人的牟利性打假行为”。我觉得,这是一种错打“打假”的行为。

一是错在对象。最高法遏制的对象是“牟利性打假行为”。但无论是从“牟利性”来讲,还是从“打假”行为来讲,都是不为法律禁止的。为什么牟利性打假行为就要被法律禁止呢?打假行为的好处显而易见,是有利于社会的。即便是牟利性打假,也是合理的。我们要打击的是那种假借“打假”的名义实施的违法犯罪行为。所以,最高法将遏制的对象规定为“牟利性打假”,显然是错误的。

二是错在手段。最高法用《答复意见》的形式告诉全国老百姓,不支持“牟利性打假”,实际上让那些售假卖假的人偷着乐,也让那些假借“打假”的名义违法犯罪的人不为所动,大不了换一种违法犯罪的形式,最高法肯定不希望出现这样的结果。我认为比较合适的做法是由办案机关找出一些典型的假借“打假”进行违法犯罪活动的案例,从而对潜在的违法犯罪行为人进行警示教育,而不该用这种一刀切的方式来回应。

三是错失初衷。《答复意见》中一句话非常的刺眼:“无视司法权威,浪费司法资源”。言外之意就是职业打假人、打假公司带来的打假案子太多,占用了司法资源。如果细细品味(不一定对),最高法出台的答复的初衷也是为了减少诉累。这与实践中法官的工作不堪重负是吻合的。如果真是有这种初衷,我觉得应当及时予以纠正。毕竟,法院作为定纷止争的权威机构,应当保持定纷止争的初衷,而非去干预正当的打假行为,以此来减少诉累。

陈洁琼

正义女神应该蒙上眼睛

正义女神都是蒙着眼睛的,这样才能兼听则明,保持中立、公正。而对于新出现或有争议的现象,我们的司法机关动辄企图出台统一的司法解释或内部会议纪要,就显得“过于睁开眼睛”,存在影响公正的隐患。

司法解释,是指国家最高司法机关在适用法律过程中对具体应用法律问题所作的解释,其本质是在解释法律,而非创设法律。但实践中,司法解释却不断被滥用,这至少会带来三大隐患:

一、容易出现“一刀切”矫枉过正的情况

司法解释本不是法律,它甚至不存在效力位阶的问题,因为它根本不在位阶之列。但在实践操作中,我们都领教过司法解释的“厉害”,实际适用效果可能远大于相关法律法规。也正因为如此,司法解释在调整社会问题上的滥用,往往会导致对某一社会问题治理的矫枉过正,而忽视了个案的特殊性。

二、影响个案的公正处理

对于“高价维权”是否构成敲诈勒索罪,是否具有“非法占有”目的,个案不尽相同。但一旦两高出台了司法解释,那么一切辩解都容易变得苍白无力,行为人很有可能按照司法解释被认定构成,从而得不到公正裁决。

三、影响司法机关定位

司法的定位应是适用法律,而非创设法律。若过多滥用司法解释,享受由此带来的便利,那么长此以往我们未来的司法会越来越依赖司法解释,导致司法机关定位发生根本错误,本末倒置,最终将影响中国司法环境的健康发展。

所以我想说,执掌正义之剑的司法机关,请闭上你的眼睛,打开你的耳朵,多给个案注入公正,少用解释干预社会。

王小兵

职业打假不在,斗士精神长存

对于公众事件,我一直以来的态度是论事不论心,因为论心则人无完人。此次最高司法机关出台文件,明确不再支持职业打假,理由是这种打假行为是以索赔为目的,扰乱了正常的经营秩序,给一些地方的执法和司法造成极大压力,甚至干扰了正常执法,进而有必要以敲诈勒索罪进行追溯,但我认为这种做法有待商榷。

首先,司法机关认定职业打假行为有一定程度的社会危害性,进而通过司法解释的方式将其作为犯罪予以规制,违背了罪刑法定原则。对于职业打假者而言,其行使权利的手段是正当的,向行政机关举报的方式并不属于敲诈勒索罪中的恶害相告,提出索赔要求也是法律赋予的权利。现在仅因为其扰乱了市场经营秩序,干扰了司法活动(是否扰乱本身就值得探讨),就突破《刑法》关于敲诈勒索罪的规定对其进行打击,是典型的“实质入罪”,违背了“罪刑法定”的基本原则。

其次,法律规则的漏洞不能让“消费者”买单。职业打假这件事让我想起了以“假离婚骗取拆迁补偿款”的案件,两者的行为都没有超出法律允许的范围。换言之,立法当初并未预料到社会上会发生此类案件。现在即便发生了,也不能作为犯罪处理。司法解释的作用在于对现有法律如何实施做出指引,而不能突破法律规定本身对犯罪行为的限制。

最后,职业打假这种行为对社会有益,应当予以提倡。毋庸置疑,职业打假出现以后,在一定程度上对净化市场环境起到了积极作用,它促使一些商家不敢再销售假货,同时也为行政机关执法提供了有效的线索和途径,这种行为应当是要予以提倡和鼓励的。

可以预见,最高司法机关表态以后,职业打假这个行业必然会受到严重影响,甚至逐渐走向消亡,但这种勇于、善于向制假售假者提出挑战的精神却值得被我们纪念。

周立波

对于职业打假,合法当护,违法当究

首先,应当肯定职业打假的合法性地位。职业打假尽管是知假买假,以营利为目的,但法律没有规定不能知假买假,没有规定职业打假是非法经营,就应该认可该行为的合法性地位。不能因为职业打假主要是为牟利,也不能因为职业打假不以打假为真正目的而认为职业打假不具有合法性。换句话说,职业打假就是以打假作为手段的营利性职业。打假只是手段,营利才是目的。对这样一种行为,只要法律没有规定违法,就应该遵循市场经济领域中法无禁止即可为的原则。不能强加职业打假需要有打假的义务。正如苍蝇不叮无缝的蛋,苍蝇的目的在于谋生,而不在于找出无缝的蛋。

其次,应该正视职业打假的积极作用和消极作用。职业打假在弥补行政机关的监管漏洞,提高消费者的权利意识,遏制制假售假,净化市场交易环境,营造诚信体系是有利的。但也确实存在,职业打假人主要为自己营利服务,过度消耗行政司法资源,在真正打假方面作用不大的现象。但这些负面影响不足以全面否定职业打假,不能因咽废食。因为打假是一个社会必须的。职业打假尽管有其负面效果,但这是社会所应付出的必要成本。不能因为消极作用而一刀切的取缔职业打假行为,否则就是在向假冒伪劣妥协,最终损害的必然是民众和社会的利益。

再次,也应打击职业打假中的违法犯罪行为。在法律法规范围内的职业打假行为应该保护。也即职业打假人在知假买假向商家索赔,获取赔偿利益,即使三倍、十倍,只要是要《食品安全法》、《消费者权益保护法》等法律法规规范的范围内,就应该获得保护。但目前的职业打假确实也存在一些违法犯罪现象。如伪造捏造一些证据进行索赔,利用商家的违法违规行为进行威胁要挟,索取没有法律支持的其他利益,就可能涉嫌敲诈勒索。这样一些行为应该坚决予以打击。任何行为都有限度。突破限度,触犯法律红线的行为理应得到法律的制裁。职业打假本身的合法性,不是职业打假行为过程中违法犯罪行为的护身符。

王勇

如何消灭“社会警察”

当警察无力或怠于维护社会公正的时候,出于正义、复仇或者他因素以暴力手段维护社会正义的人被称为“社会警察”。社会警察的存在有很多弊端,其本身就是个违法体,如不加以规制,容易引起诸多社会问题,长此以往肯定弊大于利。

专业打假人,很像这类“社会警察”,应当加以限制,但动用刑事手段实在有点过头。因工商、质检等部门未能很好履行对市场监管的职能,市场制假售假乱象平生,从而给了专业打假人机会,他们确实起到了一定净化市场的作用。有人说,专业打假人的打假行为对打假的效果不明显,但从数据显示,2016年,合肥工商网监局转办至县(市)区局的100起投诉中,有97起是由“社会警察”发起的投诉,由此可见一般百姓很难识别商品问题,而“社会警察”的打假战果卓著。在这种情况下,部分行政机关没有考虑如何提高监管质量,反而对“社会警察”下刑罚“刀子”,实在不妥。

综上,要消灭这些“社会警察”要靠法律不支持他们过高的惩罚赔偿,但更重要的是需要部分行政机关积极履行自己的职责,让“社会警察”没有空间,而不是用刑法“刀子”杀光他们。

刘建民

追诉职业打假人打了谁的脸?

职业打假人从其出现的那一天起注定就是一个受非议的群体,一方面他们拿起法律的武器打击那些造假、售假的商家,维护自身权益的同时又提升了消费者的产品安全意识,另一方面,他们又遭受了那些因打假而遭受损失的商家的怨恨以及一些认为他们以此为业,有讹人之嫌的不明真相的群众的不齿。他们是集天使与魔鬼一身的群体,如何看待这个群体?我觉得有必要认清以下三组关系:

第一, 打假还是买假。我觉得无论职业打假人是为了消灭假货而打假,还是为了一些蝇头小利而买假。其基础事实就是买到了假货,而假货对于民众而言其危害性不言而喻,大家也都是深恶痛绝的。所以打假也好、买假也好,买到了假货就应当要求那些制假、售假的商家承担责任。

第二, 维权还是唯利。现在一些人指出职业打假人运用法律,以合法手段谋取私利,我认为职业打假人依据现有的法律,通过合法的手段向行政机关、司法机关提起诉求谋取利益并无不妥,因为我国法律并不禁止这样的行为,根据法无禁止即自由原则,维权的同时又唯利并无不妥。

第三, 合法还是合理。正如上面所述,认为职业打假人在运用法律手段维护权益的同时,并未考虑那些被打假而遭受赔偿的商家的心情,认为这样的行为有失人情,不合理。但试想如果商家的假货流通到市场上,有无考虑过消费者的心理及感受呢?消费者是否觉得制假、售假者卖假货合理呢?

所以,从上述三组关系来看,我认为应该支持职业打假人打假行为的,只要他们在现有法律框架下合理运用法律手段打假,其行为就是合法合理的,受人民群众欢迎的,而现在最高法一纸意见就否定了打假行为,无形中助长了制假、售假者的违法气焰,降低了他们违法的成本。试问,这样的一纸规定,打的又是谁的脸面呢?

张金明

我们打击的是“假打”而非“打假”

最近《 三名“职业打假人”被批捕,最高法不再支持职业打假人》微信文章在朋友圈流传,从标题上看好像“职业打假人”已经是“穷途末路”。我认为应该客观的看待职业打假人的作用,不应该一“打”到底。职业打假人一般经过专业的学习,包括法律法规、案例、网络平台规则,具备专业的知识,他们一般通过诉讼途径实现诉求,对于“知假售假”商家和平台有很强威慑作用,也促使一些售假商家转型,成为药监、食监、工商部门有益补充,起到的是类似于“啄木鸟”的作用。

当然,现实中确实存在以“打假”之名行“造假”之实的“假打”现象,如用化学试剂将商品的生产日期擦去,或将商品藏到货架深处,等到商品过期时再拿出来索赔……企业防不胜防。还有打假者不关心产品质量,专门挑大中型企业的商品标识等瑕疵,然后跟企业谈条件,要挟“敲诈”,影响企业经营,让企业倍感头疼。对此类行为应当应当予以规制,但也不能轻易动用刑法,要严格按照罪刑法定的原则进行审查,保持刑法的谦抑性。

立法有缺陷,执法不到位,自然会有民间力量发挥作用。如果“打击”的是正常“职业打假人”的话,制假售假的将更加猖獗,反而无益于消费者权益的保护,更无益于打击假冒伪劣商品,对职业打假者也不公平,因此,司法者应该将目光更多的关注于“假打”者,而不是“打假”者。

胡瑞江

莫让“刑事看实质”的观点

成为入罪的“乾坤袋”

作为法律人,大家都知道刑法的谦抑性原则。前不久,楚开博士写过一篇文章,叫《危险的刑法实质解释与机械的刑法形式解释》,告诫法律人在入罪时要警惕“实质解释”带来的危险。近段时间,法律圈儿的好多事让我们法律人深深的沉思:为什么像淘宝帮运营行业要打击?为什么“套路贷”全部要作为犯罪处理?我们有必要认真思考一下刑事司法权的边界。

对于一个行为是否应当被追究刑事责任,主要看三个方面:第一,看行为本身是否符合犯罪构成的规定。成熟的法律人判断一个行为的性质首先是看行为,进行规范符合性与否的判断,而不是先进行价值判断。现在个别司法者或者司法机关一拿到案件就进行价值判断,说你这个行为社会危害性大,要做犯罪处理,而不去认真审查行为是否符合法定构罪要件,这是极其危险的。回到今天的话题,如果法律规定购买到了假货要退一赔一,如果商家挂出承诺标语“假一罚十”。那么,即便行为人明知是假货而购买,然后按照法律规定和商事约定主张权利,有何不妥?完全符合法律规定和商业逻辑,怎么可能构成犯罪?第二,看行为产生的社会危害性。这种“打假”行为,他的社会危害性体现在哪里?商家肆无忌惮的卖假货,没有人理,他们发横财,这就对社会有益吗?我觉得没有。反之,“职业打假人”知道这里有假货,按照法律的规定打假,让他们承担经济责任,反而对社会有相当的好处。这样有益于社会的行为,我们为什么要打击呢?第三,看有没有其他手段可以规制。刑法是“后盾法”,不到万不得已的时候不用。职业打假人中有个别人借打假行为讨要超越合法边界的非法利益,可以通过工商等行政部门联合执法予以规制,根本不需要动用刑罚的大棒!我们刑事司法面临的一个大问题是“刑法肥胖症”,什么事情都由刑法规制,这很容易造成罚过其罪。

“职业打假”只要是真打假,只要是不逾矩,只要是讲规则,就只能“教”而不能“诛”。

邓楚开

打击打假者,服务的是人民还是造假者

我们看到媒体上报道,天津检察机关对于三名“职业打假人”以敲诈勒索罪批捕了,将职业打假行为作为犯罪来处理。对于这类案件怎么看,我认为必须思考三个问题:

首先,要不要打假?对于这个前提问题,我想任何一个正常人都会说:“要打,要严厉地打击”!因为假的商品,特别是假的食品与药品,对人们的身体健康损害太大,必须予以严厉打击。

其次,由谁来打假?我们的法律有明确规定,质监部门、药监部门及工商管理部门应当依法打假,有职责通过保证食品、药品质量,打击制假售假,来保护人民的身体健康。但由于行政执法机关没有认真履行职责,造成市场上假货横行。假货横行了,行政执法机关又不能有效打击时,要不要有人出来打?当然要!那么由谁来打最好?肯定由打得准的人出来打。谁打得准?专们研究怎么打假的人打得最准。这些人是谁?他们就是“职业打假人”。“职业打假人”专门研究打假,他们对于什么情况下可以认定为造假、售假,如何要求赔偿,都非常清楚,一打一个准。“职业打假人”多了,商家就不敢造假、售假,这对所有人都有利。

第三,为什么要打击职业打假人?那是因为他们的行为打击了造假售假,对于造假售假者造成了损害,这些人有损失,因为假一赔十。这个时候,有人把打假者作为犯罪来处理,就是要保护造假售假者,让这些人不受职业打假人的骚扰,让这些人不会因为职业打假人的打假行为而受到损失。

这就产生了一个问题,我们的行政执法部门与司法机关,到底是为造假售假者服务,还是为人民服务?如果他们的职责是为人民服务,那么就应该支持职业打假人,因为他们打得造假者无处可逃,我们的市场才不会假货遍地,人们的生活才会安全。但是非常遗憾,当职业打假人严格依照法律的规定去打击造假售假时,却却被作为罪犯来处理。这是一种明目张胆的利用国家公权力为造假售假者服务,而严重损害人民利益的行为,应当受到严厉谴责。

上一篇:交通肇事“逃逸”的法理分析——以一起顶包案为例下一篇:《监察法》背景下职务犯罪案件如何辩护微信上搜索“厚启律师事务所”或

“houqilawyer”关注微信号

首 页

长按二维码,识别二维码

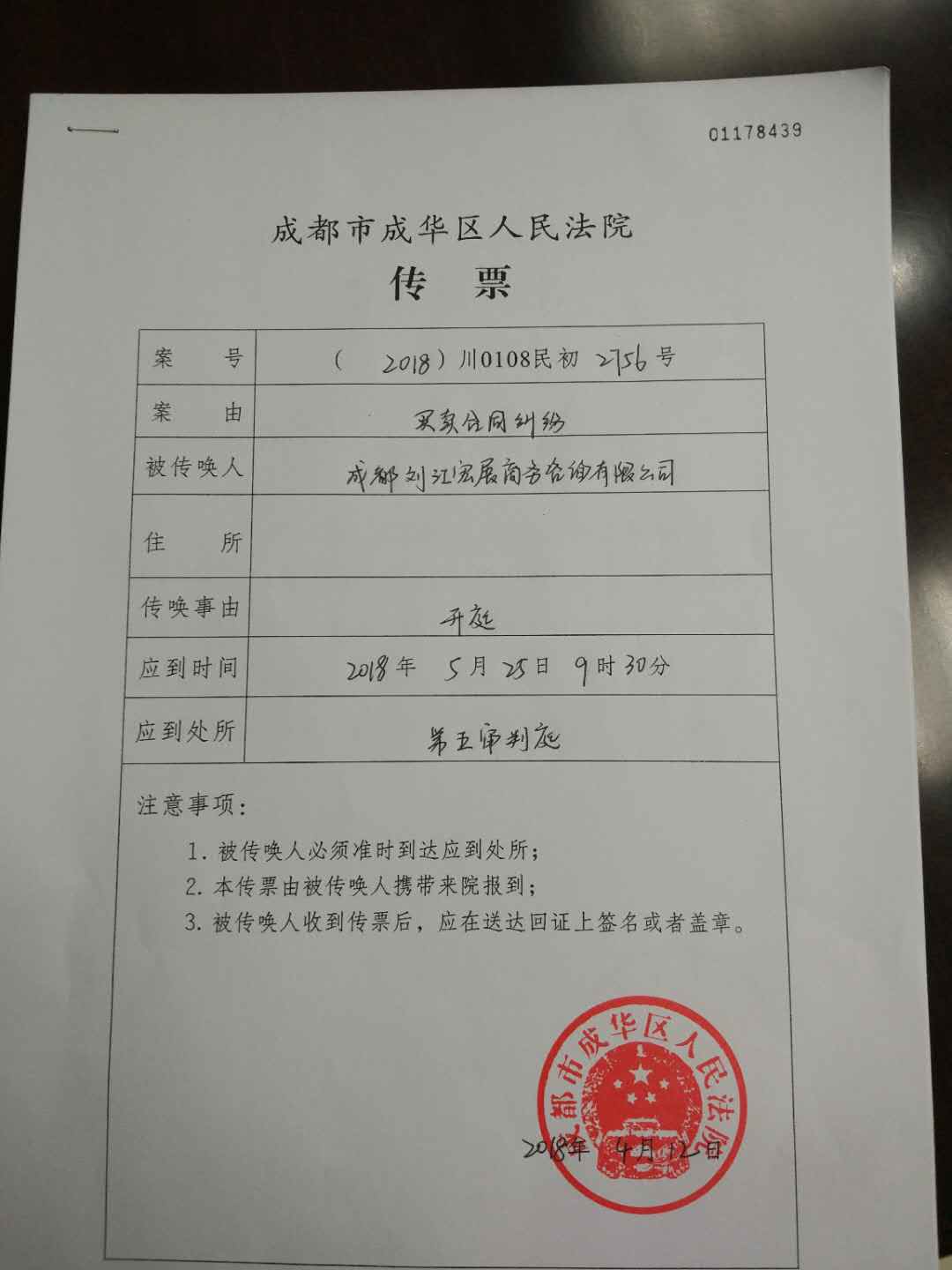

首例打假人起诉“鸿茅药酒”5月25日开庭附媒体及社会公众邀请函

重要通知:原定于5月25日在成都市成华区法院开庭审理刘江诉鸿茅药酒一案,因接到法院方面的告知,此案因故延期审理,具体时间待定。现望各媒体及社会各界人士暂缓赴蓉,开庭时间重新确定后将立即另行通知,感谢支持和关心!!!

本网5月21日成都最新消息:首例职业打假人起诉“鸿茅药酒”案开庭新闻,今天下午15时30分磅薄新闻、新浪、今日头条、百度、人民网、天天快报、香港时间、北京嘹望、凤凰新闻、一点之迅、快头条等众多媒体予以报道。

新闻标题:鸿茅药酒“网红”后再起风波 职业打假人将与之对簿公堂

5月25日:首例职业打假人起诉“鸿茅药酒”案开庭公告

媒体及社会公众邀请函

全国各大媒体及社会各界人士:

国内首例职业打假人刘江起诉“鸿茅药酒”一案,5月25日上午9:30分在成都市成华区人民法院第五审判庭开庭审理。望各大媒体及社会各界人士参与旁听,欢迎见证揭开真相的时刻。

成都刘江宏展商务咨询有限公司

2018年5月19日

- 上一个:刘江再赴第五巡回法庭递交申诉

- 下一个:王海:我是不是应该改行割韭菜了?